齐心协力 重获新生

――上海成功抢救一位外籍稀有血型患者

上海是一个国际化的大都市,为了跟上这一步伐,上海市血液中心未雨绸缪,积极应对,从招募、采供血到血型配型都投入了大量的人力、物力,并设立了一套完善的体系。例如,Rh(-)血液在中国汉族人群仅占0.3-0.4%,在白种人中的比例则较高,可达10-15%,随着越来越多的外籍人士入住上海,他们的用血问题成为了迫在眉睫的问题。为了保证这部分患者的用血,一方面,上海市血液中心于2005年率先成立了Rh(-)俱乐部。目前,该俱乐部有会员270人,成立二年来共参加献血184人次,其中应急献血近60人次,真正做到了自救互救的目标。另一方面,上海市血液中心也在沪外籍人士中宣传、动员无偿献血,并颇具成效。2005年6月14日,上海成功举行了在沪外国友人参加无偿献血的活动,200多位来自二十多个国家的志愿者参加了献血;2005年到2007年,美国中学连续三年坚持参加无偿献血,今年更是将成分献血搬入了“美国校园”;还有和睦家医院等许多外资企业都非常地支持无偿献血工作。同时,在此基础上海又成立了稀有血型库,这个稀有血型库的筛选范围遍布了全国各地,经过几年的努力,上海市血液中心的稀有血型库中已经保存了三十几种稀有血型,其稀有血型的数量在亚洲排名第二,其筛选配型技术则步入了世界先进行列。这些举措极大的保障了稀有血型患者的用血,从新疆小女孩到印度老太太,他们的成功获救是对上海市血液中心全体员工努力的最大回报。今天,又一个外籍患者得益于这个体系。

2007年7月18日,华山医院,一位奥地利血液病患者血小板、白细胞、红细胞已全部下降到只能维持生命的最低限度,而正当医院准备全力抢救时却发现这位患者的血型非常奇怪,明明是Rh(+)但却无法与血库中的血液相配。医生们知道不同血型的输血可发生溶血性输血反应,严重的可导致死亡。而不输血,患者的情况已十分危机,如此低的血色素随时随地会给患者带来生命危险。在这二难的境地中,华山医院的医生想到了血液中心。

在得知紧急情况后,上海市血液中心血型室的工作人员立即投入了紧张的检测工作。经过艰难的检测和分析终于得到明确的结论,该患者是极其罕见的“抗-Fya”的血型,这种血型在中国人群中出现的比例小于千分之一。上海市血液中心立即启动了稀有血型患者输血的应急预案,在血库和化验的配合下,经过七个小时的努力,从库存血中筛选出了二袋400毫升与患者血型相同的稀有血液。当天晚上十一点,当第一袋200毫升的稀有血型血液送到病床边时,患者的家属感动的热泪盈眶,说“我们真的盼到了奇迹的发生,太感谢你们了”。当中国献血者的血液一滴一滴输入这位奥地利患者体内时,他用虚弱的声音对赶到医院的血液中心工作人员说:“我知道我的血很特别,在奥地利医生就告诉我,我的血液中有许多抗休。就是在奥地利也是很难找到相同的血液的。谢谢你们。”

经过及时的输血抢救,患者血色素的急剧下跌得到了有效的控制,第二天的精神明显好转,并开始进食。但是,要使患者脱离生命危险,进一步的输血治疗还是必要的。

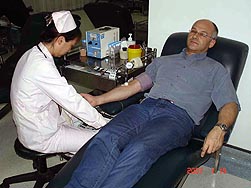

7月19日,在沪外籍友人在得知消息后也纷纷伸出了援手,从上午8点到晚上8点,有十几位外籍人士从市内各个角落赶来了。血液中心的工作人员也在积极的行动,研究所血型室内,全自动稀有血型筛选仪正不停地为这位患者筛选相同的血型;采血的护士准备为配型成功的献血者采血;社会事务科的工作人员积极协调,并摄下这动人的一幕;血库、化验和成分的工作人员也积极配合,争取在最短的时间内为患者供血。通过各方不间断的努力,12小时内血液中心成功地为这位稀有血型患者筛选、采集到了1400毫升血液。加上前面已经为患者找到的400毫升血液,短短的24小时内上海市血液中心为患者提供了总共1800毫升的Fy(a-)稀有血型的血液,为患者的抢救提供了最关键的保障。令人感动的是这1800毫升,6袋救命血分别来自中国、英国、德国、瑞士和奥地利伍个国家的献血者。对此,患者家属感慨万分,一是在中国也有如此高的医疗水平,就是在欧洲,一天内准备这些稀有血型也不是件容易的事;二是这些血液来自那么多的国家的献血者。 而此时,同样感叹的还有血液中心的工作人员。二年前,一位同样的稀有血型病例,由于当时没有稀有血型血液,不得不通过国际稀有血型库向日本调用了400毫升Fy(a-)。今天,靠着多年来的努力,我们上海自己的稀有血型库也能完成大量的稀有血型抢救用血的供应。这不但是临床上稀有血型输血患者的福音,同时也为在上海工作生活的外藉人士以及世博会、奥运会等大型活动提供了必要的医疗安会保障。

研究所 血液部 摄影报道